島恭彦著作集を購入

財政学はドイツの官僚が経済政策、財務技術を研究する官房学に端を発している。道徳と法の間の必然的な関連がないという法実証主義では、自然法思想を根本的には否定され、議会の定める法に求める。それゆえに、法治国家では国家がまず先にありきで、人々は劣後するという印象があり、財政学はまさにその風土を基礎として培われてきた。

戦後ドイツはナチスの反省から形式的法治主義から、個人を尊重する実質的法治主義へと変化したが、財政学は残念ながらアップデートされていないきらいがある。

それは、世界的に国家財政が逼迫する中で、財政学が今や経済学の一分野として扱われ、公共経済学的側面が強調されるようになったからだ。つまり、この政策は景気を良くするだの、金利を低める、雇用を喚起するといった数量的効果分析に重きが置かれ、そもそも財政学が持つ性格を更新することはそういった議論に全く無意味、不必要だとされる。

マスグレイヴの「財政は所得再分配とか資源配分、景気安定化の3機能を有する」という解釈は現代財政学のスタンダードとされているが、このようなアメリカ経済学的な解釈はマルクス経済学派からは当然、それ以外の諸派からも実は批判が多い。国家に何を求めるかというのは、自由主義と社会主義でずいぶん変わってくるというだけでなく、国家と国民の絆である部分をどう捉えるか(租税とはなんぞや)で大きく揺らぐ。しかし、ドイツ由来、アメリカ的現代財政学ではその部分はそういうものだと無批判のままでいる。

本書の著者、島恭彦教授(1910-1995)はそういったドイツ正統派財政学をいわば無味乾燥としたつまらないものと感じ、「イギリスやフランスの自然法思想の下での国家観、租税観を咀嚼し、反映させていくことで面白さを見出すとともに、官僚批判も出来たら一層よいと思った」という。

租税とは何なのか。どうして国民は納税の義務を負うのが当然なのか。この問いに新しい答えが求められている時代となっている。

名護市長選(沖縄)、南相馬市長選(福島)…なぜ負けたのか

2018年2月4日、沖縄県名護市長選で、辺野古基地移設反対の稲嶺進市長(現職)が負けた。

また少し前、2018年1月21日、福島県南相馬市長選で、脱原発を掲げていた櫻井勝延市長(現職)が負けた。

なぜ負けたのかというか、終わってみると、負けるのはほとんど必然だったと言っていいかもしれない。

2017年、2018年は、ほとんど自民党の地方選挙常勝パターンができあがった年なんだと思う。

その方式は

1.アベノミクス・異次元の金融緩和と消費税増税によって国全体の経済政策をだめにする。

2.財政難を理由に地方交付税交付金、補助金、社会保障費支出を抑制し、地方財政を引き締める。

3.地方選で、国政とのパイプを持ち、お金を引っ張ってくる能力をアピールする人が当選する。

という単純なもの。

そしてこれができるのも、諸悪の根源は赤字国債を垂れ流すという財政運営に起因している。

73年のオイルショックが起きる前までは、建設国債を覗いて国債は基本的に発行しなくてよいことになっていたわけで、議員が何かしらの政策事業を要求してきても大蔵省は「いや、もう予算がありませんから」で突っぱねることができていたのだが、オイルショック以降、赤字国債の発行を解禁すると、政権与党が予算編成段階で口出しをすることができるようになった。そして口出しをするため、その部門の知識を持った議員が力を持つようになり、道路族、厚生族といったいわゆる「族議員」という存在を生み出したのだ。

族議員という言葉は以前よりはニュースなどでも聞かれなくなったが、形を変えて今も残っている。今は内閣官房が非常に強い力を持っている(ちょっと前までは官房長官というポスト名すら何それ?という感じだったのに)ので、当該部門の知識とともに首相等の上級閣僚にパイプを持っているということが重要になってきている。

財政悪化によって、なにかの事業支出をするときに様々な細かい制限や要件を付け加えることが非常に多くなってきている。このときに、地元からの要請をうけた議員が、要請自治体もその事業にあずかれるように細かいところで政権中枢経由で口を挟む。これは野党には絶対できないことだ。

このような70年代の制度の欠陥が、2000年代の政治改革と相まって、今になって響いてきた。これが嫌なら政権そのものを変えるしかない。

あるいは、赤字国債に頼らない財政運営が必要ということで、新しい財源が必要だということになる。ここで僕自前の株式納税(株式課徴)を推したいところなんだがどうだろう。金の代わりに株式で徴収して、それを市場で売って収入を得るのではなくて、持ち続けて、企業から分配金を得る。大会社だけでなく中小零細企業の株も集めれば、すべての株式から分配金を得られるように平等な経済政策を求めることができる。非上場株式でも譲渡制限株式でも、租税という不条理な権力であればたやすく、コストゼロで徴収できるだろうに。

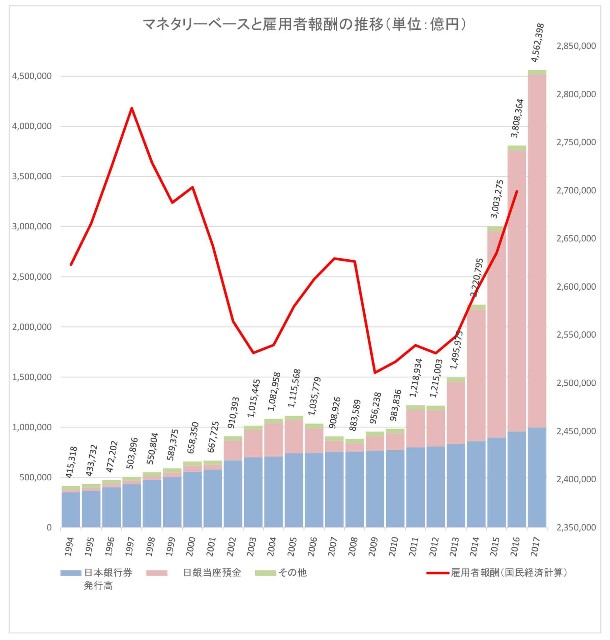

マネタリーベースと雇用者報酬の推移を比較してみる

普通、賃金が上がった下がったは名目賃金、インフレ率変動を加味するなら実質賃金で見ればOKなのだけど、アベノミクスの「異次元の緩和」という特殊な状況下であるので、マネタリーベースと比較してみた。

(ここでは国民経済計算の雇用者報酬を利用した。)

2013年から2016年にかけて、マネタリーベースは150兆円→380兆円(2.5倍)に膨らんだのに対して、雇用者報酬は254.8兆円→269.9兆円(1.05倍)しか伸びていない。むしろ1円の価値は低くなっている。

日本銀行券発行高(千円札とか一万円札ね)は順当な伸び率だけど、マーケット中の日本国債を日銀が買ってお金を流しているので日銀当座預金がアベノミクスで異常に膨らんでいる。金融機関は投資資金がだぶついているということだろうか。日経平均株価が新年早々高値で推移したということがニュースになっていたと思うけど、このマネタリーベースの膨らみ方だとまだ上昇する可能性はある。今からでも博打をかけずコツコツやれば十分利益は出ると思われる。

一方、賃金についてはグラフの通り悲しい状況だし、だぶついた日銀当座預金が投資で市場に流れればその増悪の程度は加速する。なので、いまは「すこしお菓子が高い、暮らし向きがよくない」程度かもしれないけど、潜在的にもっとひどいことになる余地がある。

だからといって株式利益に大きく依存することもリスクがある。投資した事業に対して需要がなければ利益は生まれないわけだけど、国内全体の需要はどう頑張ってもインフレ率の範囲(せいぜい日銀が目標にしている2%増)くらいにしかならない。実際、実質GDPはおろか名目GDPでも1年で一気に2倍になるなんてことはないし、賃金の伸びがその程度なんだから、一般人目線に立てばマネタリーベースの勢いで消費を増やそうとは思わない。投資事業の利益率は市場が期待している程には伸びない可能性がある。

この需要と供給のギャップを補正する意向が出てきた時(例えば首相か財務大臣が「そろそろ異次元緩和の出口が見えてきた」といった発言する)、投資は冷え込むだろう。その後どうなるかはわからない。

Mr.ゲイ・コンテストに難癖をつけるの巻

ショスタコーヴィチがプロポーズまでした鬼才溢るる弟子として、ウストヴォルスカヤという女性現代作曲家がいる。まず、彼女が遺したというこんな言葉を紹介したい。

『もし女性作曲家音楽祭のような演奏会があったとすればそれは屈辱以外の何物でもない』

=====続いて記事引用=====

世界一のゲイを決めるコンテスト「ミスター・ゲイ・ワールド」の日本代表エントリーが1月15日よりスタートした。

http://genxy-net.com/post_theme04/116418ll/

「ミスター・ゲイ・ワールド」とは、毎年世界中から各国代表が集い優勝者を決定する、世界最大のゲイ・コンテスト。

公式Facebookによると、日本代表の「ミスター・ゲイ・ジャパン」となれば、『日本のLGBTQの環境改善推進と同性婚の合法化』のメッセージを発信し、様々な活動を行うそうだ。

【応募条件】

・事務局指定のSNSアカウントの開設及び指導に基づく運用が可能な方

・積極的に活動に取り組める方

・撮影、イベント、日本代表選考会、及び、5月開催予定の世界大会への出場が可能な方

・交通費は自己負担

・未成年は保護者の同意書が必要

======続いて難癖=====

ミス○○とか、ミスター○○って、審査基準はたいてい曖昧だけど、個人が持つ魅力をいかに外見に体現しているかが要になっていると思う。

それからミス慶応とかミスター石川県とか、ある集団や帰属に限定するということもある。あるいは一つの応募要件では漠然としすぎているので、審査の基準のヒントとして今回のテーマとかが与えられることもある(例えばミス日本2018のテーマは「羽ばたく行動美人」)。

これらを加味すると、外見に体現されるべきものは、「自分自身の個性+α(その帰属社会での生活、テーマに合致した人格や経験によって得られたもの)」ということになるだろう。

こういうふうに考えるとミスターゲイコンテストでは、「自分自身の個性+セクシャルマイノリティとしての生活、ゲイという性指向によって得られたもの」というのが審査基準になってきそうだ。

でも、こんなに擁護してみたのに、他のコンテストの審査基準とさほど変わらないのに、それでも胡散臭さを拭えないのはなぜだろうか。

それは本当にLGBTQの環境改善に貢献するのかという点で疑問が残るからだと思う。

(1)もともとコンテストというのはものすごく閉鎖的なもので、クラスの中で誰が1番カッコイイか、クラブの中で誰が1番可愛いかということに端を発していて、グループ内で盛り上がるためというのが目的にあるように思う。

もっとも、LGBTの場合、内輪となる社会がまだ成熟していない、または存在はしているものの全ての該当者が包摂されている社会ではない。

コンテストがミスとミスターで別れるのは、芸術表現の優越を比べるときにピアノと油絵を一つのコンクールで争わせることが滅多にないのと同じ、仕方の無いことだと理解している。けれども、性指向で無理やり区切って1つの社会に見せかけたところで、優勝者を決めることにどんな意味があるのだろうか。

そして何よりLGBT社会の中に連帯が生まれていない。カミングアウトの問題以外で、全てのセクシャルマイノリティに共通する深刻な悩みがない。結婚しようと思っていないゲイが結婚したいゲイのために、子供に興味のないゲイが子供を持ちたいゲイのために何か活動をしているというのを、(不勉強かもしれないけど)あまり知らない。

そんなこんなでミスターゲイが選出されたとしても、ごく一部のゲイ社会の代表にしかならない。そこが1つの忌避感となっているのではないかと考える。

(2)そしてもう一つは、+αの基準というのがなるべく対象を明確化することと、公平を期すために添えられるものにすぎないということだ。「人の容姿の好みは千差万別だけど、このテーマだったらこの結果にもまぁ納得できますよね」といういいわけ、あくまで+αでしかなくて、それをグループ社会の外側にアピールするときに全面に押し出したところで影響力は小さい。それどころか、その社会の外部の人間としては受賞者を容姿の好みだけで判断するしかないので、人によってはその容姿が気に入らず、どんな正しい訴えでもその容姿まるごと拒絶されてしまう恐れさえある。

つまり↑の記事によるとミスター・ゲイ受賞者はかっこよくて、ゲイの自分をよく表現しているという理由だけで『日本のLGBTQの環境改善推進と同性婚の合法化』のメッセージを発信するという使命を負わされる運命にある。これはなかなか悲劇だし、熱のこもったアピールなんてできるわけがない。LGBTQの地位向上のためにコンテストを行うというアプローチに違和感を覚えざるを得ない。

だいたい、どうしてゲイだけがコンテストを開催するんだろう。

黒人が地位向上のためにミス黒人コンテストを開く、障害者団体がミスター障害者コンテストを開くとなったら、大抵の人は「これ、ヤバいコンテストなんじゃないのか?」って思うだろう。ウストヴォルスカヤに乗っかれば、自分達から進んで屈辱を受けようとしている状態だ。

ゲイ界隈には黒人たちや障害者たちのような連帯すら未発達だから、コンテストでゲイ社会の絆を深めるというんならうなずけるけど、そこに地位向上とかいう異質なファンクションを求めるのは違うと思う。お祭りはそのままお祭りにしておいて、地位向上については別に政策コンペでもやったほうがよっぽど有益なんじゃなかろうか。

検討しないといけないことは結構あると思う。1つは、同性婚を推進するだけでは片手落ちなのではないかということ。

結婚したいセクシャルマイノリティにとっては悲願だろうが、彼ら彼女らが結婚していってあとに残るのは結婚したくないセクシャルマイノリティだ。セクシャルマイノリティは本当に様々でLGBTで結婚したくない人もいるし、その他にAセクシャルとかノンセクシャルという人もいる。同性婚はこういう層にとっての重要課題ではない。LGBTの問題として同性婚はわかりやすい課題なのでワンフレーズアピールをしてしまいがちだが、さらなるマイノリティを生み出すことにつながりかねない。連帯を自ら断ち切ってしまっては無意味だ。

むしろ、LGBTその他のマイノリティだけでなく、ストレートとも積極的に連帯を築くことが重要ではないだろうか。

たとえば性的指向や性自認にかかわらず、多くの婚姻状態にない者にとっては両親親戚からの結婚プレッシャーは大変嫌なものだ。イエを継ぐのが当たり前という前提。セクシャルマイノリティをカミングアウトしにくいのもこれが根幹にある。LGBT団体が「結婚しなくても良い社会づくり」をリードしても良いんじゃないか。養子を取りやすくするとか、期限付き養子制度みたいなのを作ってみるとか皇室典範改正して養子オッケーにして社会世論変革を目論むとかやりようはある。自分たちだけの課題に閉じこもる必要はない。

少し話が逸れてしまうが、結婚のプレッシャーは父や叔父よりも母・叔母のほうが強い傾向にあると思う。これは多くの女性が結婚で夫の姓になるという体験をするからだろう。映画「千と千尋の神隠し」では、主人公の荻野千尋が名前を取られて千と名乗るうちに自分自身を喪失していく様が描かれた。さすがに現実で我を忘れていくことはないだろうが、名字が変わるとき、愛する人と一緒になるという幸せの反面、やはり身を引き裂かれるような想いをしているに違いない。出産すると歯も弱くなる。女性は自分のアイデンティティ、身体を全て投げ打って夫のイエを支え、子を育てる。これは大変尊い、名誉ある営みだ。そうであるからこそ、息子にはそのイエを継いでほしい、次代に名字を残して欲しい、娘には同じ尊さを得てほしい、という想いは切実なものになるんだろう。それが叶わなかったときの悲しみや喪失感は、男性にはにわかに想像できない。

そしてそれを理解してくると、結婚していないこと、子供がいないことに後ろめたさを感じるし、一層カミングアウトもし辛いはず。LGBT団体には、夫婦別姓問題についてもしっかりコミットして欲しい。

それからもう一つは、同性婚をどこまで望んでいるのかということ。もちろん男女結婚と同じが法の下の平等という点でも究極の理想だし、アムネスティなどのNGOもそれを掲げているのだけど、実際のセクシャルマイノリティの一人ひとりが、結婚で何を得たいのかを考えてみて欲しい。たとえば制度面で配偶者控除がなくてもいいとか、田舎でも結婚式があげられるような風土づくりをしたいのか(親族の顔合わせですからね)とか。姓の変更をどう思うのか。

以上、セクシャルマイノリティの活動実績などを無理解のまま難癖をつけた。この破格の無礼をお詫び申し上げる次第である。

株式納税は、国営化を目指すものか?

前々回(1/3)、物で収める税(現物財産税)として株式納税(株式課徴)を考えた。

国家権力による一方的に国民や法人が保有する株式を徴収することで、ゼロコストで株式を取得しインカムゲインを得るという算段だ。

これは財政難にあえぐ各国(特に日本)に対し、貨幣租税、公債に次ぐ新たな財源として検討してはどうかという個人的な提案だ。

株式課徴は租税の一種と考えられるが、ゆくゆくは企業活動によって得られる収益の割合が増加、租税国家を超克する。

岩波文庫(白147-4)の「租税国家の危機」(シュンペーター著)の解説を読み直してみると、そこにズルタンという人が租税国家、企業者国家、債務者国家なる語句を用いて、国家と経済の統合関係を説明したというようなことが書いてあった。ズルタン先生のその著書を読んだことがないのでわからないけど、語句の響きだけで考えると、株式課徴を行う国家は、企業者国家というところに分類されるのではないかと感じた。

それはさておき、株式課徴を他人に提案するときに、タイトルのことを気をつけなければいけない。株式課徴は将来的に国内の全企業の株式を100パーセント国が保有することを目指すのか。つまり、全部の株式会社が国営化されるのか。

この問題を考えるときの重要な観点の一つは、国家と国民の関係は本質的にどのようなものであるかということだ。これは古い問題だ。

マルクスのように、特権階級が労働者を支配するためのツールとして生まれたものと考えるのか、あるいは同氏の描く革命によってコントローラブルになった存在と考えるか、はたまたケインズのように全体の利益を考える中立的な存在として考えるのか…etc、ということだ。

残念ながら各人の思想を理解しきれていないので、僕はこの観点からの答えをまだ持ち合わせていない。

もう一つは株主と会社の関係だ。会社法はこれから勉強するので、これまた未だに答えを持っていない。

ただ、株主は有限責任なのは確かで、仮に株式会社が不法行為を行って膨大な損害賠償責任を負った場合、株主の責任は株式の範囲に限定されている。一方、国家は諸経済法によって各経済主体を監視する役割を担っている。そのような存在である国家が株式課徴の結果、一株式会社の大株主になっていた場合、監視者としての責任は、通常よりも大きいだろうということになる。そうすると、国家は実質的に株式の範囲以上の責任を負う可能性がある。この場合、株式の有限責任という意義は失われるのではないか?

国家の株式持ち分は経営の意思決定に参加できないことにするとか、特別の論理的手当が必要に思える。

そうでない限りは、国家が一株式会社の株式について課徴、保有できる数は、当該株式会社の発行済株式総数の10%以下というように制限を加えざるを得ないだろう。

フランツ・リストと社会主義

フランツ・リストが若い頃、サン・シモン主義に多大な影響を受けたという。

昔は軽く読み飛ばしていたが、リストの遺した作品たちがどのようにして生まれたかということについて思いを巡らせてみると、その思想が非常に重要であることがわかってきた。

インターネット上の投稿等によると、サン・シモン主義は、ユートピア的社会主義、原始的社会主義、宗教的社会主義という評価を受けているようだ。社会主義という言葉に抵抗がある日本人は多いかもしれないが、経済学的な説明としては「人々が幸福になるためには自由を獲得し、富を生産することが重視する」、「また自由競争で人々の間に経済的格差が生じた時に、富を有するものが社会的貢献の使命を自覚して貧しきものに施しをすることで格差を修正し、社会全体の幸福を実現する」という話で、何かしらの不当な人権抑制を課すようなものではないようだ。

それはともかく、重要なのは、サン・シモン主義が実践されるときの宗教の役割で、貧しい者に施しをすることをキリスト教(カトリック)の権威によって人々に啓示するということだ。

サンシモン主義の要約は↓がわかりやすい

http://www.y-history.net/appendix/wh1201-084.html

■サン・シモン主義はどうして生まれたのか。

それは政教分離という近代の自然権思想の理想と現実とのギャップをどのようにクリアしていくべきかを探る必要があったからだ。

サン・シモン主義はフランスで生まれた。旧制フランスはカトリックと相思相愛の国だった。カトリックが国の宗教であったので、教会の運営費は国家予算から支払われていた(司祭の給料など)。一方で各教会の人事権はローマ法王が握っていた。

しかし、革命の際にはフランス国内の宗教家たちが市民とともに絶対王政を倒す革命側に立って活動する例も多く見られた。市民革命以降、国家は人民のものになり、すべての財政を通じた活動について民主的なコントロールを及ぼすべし、という事になった。同時に、カトリックの地位は「国家の宗教」から「国民の宗教」となった。統治機構そのものが宗教的ルールに服するのではなく、あくまで権力の契機たる国民がそれぞれに信じるものでしかないということになった。近代国家黎明期、政教分離というのは非常に曖昧だっただったように思えるけど、この地位の変化は当時のフランス人の90%がカトリック教徒だったとしても、実に大きな変革だった。

論理的には次のようなことが言える。国民主権で物事を決めるのだから、教会人事もローマ法王ではなく国家が担うべきである、と。実際、当時の教会にはフランスに従うか、ローマ法王に従うかという決断を強いられ、大きく二分された。簡単に言えば前者教会には宗教上の栄えある身分が与えられ、後者教会はその資産を接収された。このために、市民とともに革命を達成したカトリック教会(の一部)は、一転、民主国家は誤りであると厳しく糾弾した。彼らはのちに、王政復古を支持するが、ルイ18世は7月革命で倒されていく。

さて、カトリックの国家的地位が低迷したとき、宗教とは何のために存在するのか?ということを考えなければならなくなる。わかりやすい切り分け方は、民主国家は現実的・物理的領域を支配し、宗教は精神的領域を支配するものだという区別だが、そうなると宗教は皆肉体を捨て、この世から消えていくものだということになってしまう。しかし宗教組織や建物は現実に存在する。現実に存在するそれらが現実の世でどのような使命を担っているのか。

その問に一つの答えを提案したのが、サン・シモン主義だった。宗教に冒頭に示したような地位を付与し、自由と平等の渦で変化する世界での意味付けを試みた。(しかしローマ法王にはウケが悪かったようだ。)

■リストとサンシモン主義

リストは幼いころから敬虔なカトリック教徒であると同時に、自由が享受できることの重要性を社会から感じ取っていた。彼自身は血筋的にはハンガリー、ドイツに縁があるけど、若い頃はフランスで活躍したし、言語もフランス語が一番得意だった。彼がサン・シモン主義に影響を受けるのも自然なことだ(リストはラムネー神父からその思想を学んだ)。というか、サン・シモン主義は当時のフランス社交界でかなり流行っていたのかもしれない。ショパンの恋人にジョルジュ・サンドという女性がいるが、彼女もサン・シモン主義を支持していたし、リストの一人目の妻マリー・ダグーも同様だった。

それにしてもリストの生き様には、他の人よりもサン・シモン主義がよく表れているというべきだろう。「天才は役に立たなければならない」といって、洪水被害があったハンガリーのためにチャリティコンサートを開く、ベートーヴェンの生誕75年祭のときにはベートーヴェンの銅像を建立する費用を支出する、マスタークラスではレッスン料を徴収しない、無名な音楽家のために紹介状をひたすら書く、ワイマール宮廷楽団の楽長をしていたときには団員の給料を上げるように抗議する…などなど。

死に際でさえ、ワーグナーを喪ったバイロイト音楽祭を成功させるために自分が参加する必要があることを強く自覚しており、高熱に悩まされながらも出席し、そこで危篤状態になり、死んでしまう。「マヂでホンっトにメッチャ良いヤツ」という一言では言い表せないほどの献身的な活動を続けた。

そんなリストは、宗教音楽の改革を、当時の人々にも理解しやすいモノにしていく必要があると考え、チェチリア運動に加わった。聖歌の和声づけとか、それを現代譜記法(注:旧式の譜記法はそもそも五線譜ですらない)によって行うとか、だ。それは近代民主国家に生きる人々が宗教に親しむきっかけを作ることにつながり、ひいては宗教のサン・シモン主義的位置づけを認識することにつながると考えたのだろう。

■オラトリオ「キリスト」

一般に、クラシックに親しんでいる人が考えるリストの最高傑作といえば、ロ短調ソナタとか、メフィスト・ワルツ、最高傑作と言わなくても、超絶技巧練習曲、ハンガリー狂詩曲2番とか12番、スペイン狂詩曲、ダンテを読みて、エステ荘の噴水などが割りと名曲として評価を受けている。たしかに僕自身もこれらの曲は好きではあるけれど、彼の生き様からすれば、最高傑作と言うには今ひとつしっくりこない。現代日本ではリストという作曲家は「ピアノの魔術師」、「超絶技巧」というワードで評価されることが多いが、そのような評価は彼を正当に評価していないように思う。リストが一番情熱を注いだのは宗教音楽だからだ。

そこで1872年に完成したキリスト(Christus)というオラトリオを最高傑作として挙げたい。この楽曲はキリストの生誕から復活までの主要なエピソードを第1部、第2部、第3部と分けて3時間に及ぶスケールで描いている。合唱のテキストの大部分はラテン語聖書から採られている。教会旋法を使った古風で牧歌的な音楽で始まるが、物語が進むにつれて半音階と全音階と混合した楽章が現れるなど、非常にアバンギャルドな側面もある。

リスト本人も「この作品は私のすべてを注いだ遺作である」としている。それは音楽的な要素をすべて包含しているということにとどまらず、彼の思想とか祈りとか、彼が生きた社会とか、前妻と破局したけど宗教や財産の関係で離婚が許されなかったことに対する怒りとか、自分の宗教的作品が人々に受け入れられないことへの諦めとか、リストがリストであるに必要であったモノが全て詰め込まれているという意味で捉えるべきなんだと思う。

この曲が出版された1872年には、リストは61歳になっているが、やはりサン・シモン主義的だと思う。曲を聞けば、上述のような宗教曲の現代化とその意義がよくわかるし、宗教ど真ん中の題材をよくぞここまでロマンチックに描くことができたなと感じる。そして僕は実際、各楽章に該当する聖書の部分を読んで、どのような教訓が隠されているのかを調べていた。さすがにキリスト教に改宗する気はないが、現代の国家と人、宗教の関係性についてより深く考えることができたし、僕が普段いろいろ思いを巡らしている租税観にも影響があった。

彼は若い頃に父親をなくし、ピアノ教師をして家族を支えていたので、学問が出来なかった。音楽家として成功していたとしても、無学を大変悔しく思い、負い目に感じることもあったようだ。しかし、リストは、音楽という自分のテリトリーで、当時の学問が目指す理想を実践した。彼のその勇気に敬意を表してこそ、彼を正当に評価するということになるだろう。

株式納税

租税の権力関係というのは経済学と法学、哲学の境界領域の問題で、難しい。

僕が考えていることは、その問題を考えて、現実の制度に落とし込む方法なので、双方の専門家からでたらめなアプローチ、理解に値しないものと烙印を押されて当然の代物。

だけど、僕は宣言しないと何もやらない性格なので抱負?を一応公表しておきたい。

今年の僕は、「貨幣以外の納税の方法の模索」というのを大きな検討課題にしたいと思う。

古代の日本には租庸調(稲、物品の租税)と雑徭(労役)という制度がある。国家への捧げ物にはカネ・モノ・カラダという方法があるというのは、一見すると今でも当てはまるように思える。

けれども日本国憲法30条の納税の義務というのは、現行憲法改正時の審議録を見ると、

(1)カネ納税はもちろん義務あり

(2)モノ納税は差し押さえという形で義務あり

(3)一方、カラダ納税は30条からは導き出せず憲法上の義務はなし

という解釈をしているようだ。

僕は憲法30条は納税の権利を裏側から規定している条文だと思っているので、↑の解釈を権利として裏返して見ると、カネ納税の権利、モノ納税の権利があると考えている。

そこで、日本の財政赤字が延々と続いていよいよ駄目っぽいときにどうするかを考えてみると、貨幣(による)納税とは別に、株式(による)納税という概念を編み出してはどうかということに至る。現行でももちろん、貨幣納税ができないときには株式等の金融資産は差し押さえられることもあるけど、それはその資産を競売などでカネに変えて歳入にするという流れになっている。

そうではなくて、有価証券というモノ納税として、国家に有価証券の使用収益は認めるけど、処分(売り渡し)することは認めないという納税方式だ。つまり、国家権力によって強制的に株券を徴収し、国家が企業の株主になる。モノ納税者側の権利によって国家に株式のキャピタルゲインは認めずインカムゲインのみを認めるという制限をつける。租税は個別的な反対債権なく一方的に財産を徴収する国家権力の発動なので、国家はコストをかけることなく株式を収集することができる。

やりすぎれば、究極的には企業を国有化することになる。が、それは経済活動の自由をあまりにも阻害するので、しばらく間は無理というか、そんなことはあってはいけないだろう。

この方法は、第1次世界大戦集結時、深刻な財政悪化で国家デフォルト目前!というオーストリアをどのように再建するかというときに、財政社会学の祖であるゴルトシャイトが提案した方法だ。現実にはこの方法が採られることはなかったけど、非常に魅力的なアイデアではあると思っている。

財政破綻すればIMF(国際通貨基金)という国外の機関が国政に大きく干渉することになるが、国家自体が企業を国有化するならば、国家自体が収益を上げられる上に、財政を通じて国民→国家→企業という形で国民が経済政策を決定する余地がある。

「こんな考え方では自由な企業活動が脅かされる、社会主義だ共産主義だ」と嫌う人もかなりいるのはわかっているけど、僕は民主的経済コントロールがたとえ形式的なモノであったとしてもIMF管理よりはマシかなと思ったりする。

論理としても、財政破綻したからといってなぜ国際機関が介入できるのかは説明しにくいけど、株式納税を認めることと財政を通じた民主的経済再建、有産国家化というのは国民主権という観点からは割と容易に説明できそうな気がする。

最終的(500年後とか)には、租税という形はなくなって、有業国家、有産国家として、社会統合に必要な財源を事業収入で賄うというような形態になっていけばいいな。納税の権利とか言ってみたって、やっぱり税金はない方がいいもんね。

貨幣による納税以外は認められないものなのか

納税者の権利とか、納税の権利について僕の他にも考えている人はいて、それは大いに励まされることであるけど、一つだけ気になっていることがあって、それがタイトルとつながる。

お金以外の納税の支払いがあるんじゃないかという視点で、つまりは「古来の租・調・庸みたいに、お金での納税の他に物品や夫役(賦役)といったものでも納税を認めてよろしいのではないか」という問題だ。

日本では(というか世界的にだとは思うが)まず貨幣による徴税があって、払わなければ(払えなければ)資産の差し押さえというかたちでお金か所有物を処分させられる。この点で、貨幣と物品という方法は現代でも見られる。

夫役はどうかというと、これは日本国憲法上国民の義務になっていない。帝国憲法から現行憲法への改正時の審議の中でも、30条(納税の義務)について「本条は国民に夫役を課す場合の根拠となるか?」という意味合いの質問に対し、金森徳次郎国務大臣は「夫役を課す根拠にはならないが、夫役を課すことを禁止するものでもない。奴隷拘束の禁止など、他の条項によって保障される人権との調整をしながら、別途法律制定の手続きによって夫役を課すことは可能」という趣旨の答弁をしている。

なぜ、我が国の憲法が、夫役を租税として認めていないのか、あるいは、夫役を租税として認めないことは自然権からくるものなのかは別途詳細な検討が必要になるが、ここでは、貨幣、物品による納税のみが国民の義務として課されていることを確認しておきたい。

そして憲法30条を義務であると同時に権利であることも認める立場(僕、ただし政策的に追加規定したものでなく自然権に由来することを重視する)からみた時は、「貨幣による納税の権利」、「物品による納税の権利」が認められるのみで、漠然とした抽象的な納税の権利を認めてそこから「夫役による納税の権利」を導き出すのは難しいと感じている。

出先なので詳しい検討はできないが、それは労働というものが、物品と違って貨幣で正しく計ることが出来ないということが根底にあるのだと思う。「労働力が賃金として評価されてるじゃないか!」ということとはちょっと違う視点だ。

つまり、応能的負担をさせるなら、まず個人がどれだけのパワーを持っているかを測定しないといけないけども、それができない。そして、細かな作業が得意な人がいれば体力仕事が得意な人もいて、その2人にどのように夫役を課せば平等であると言えるのか、全くわからない。そういう、租税平等原則とかが適用できないので、納税の権利の論理を展開することが困難だと思う。